COMPRENDRE BRIDGES AVATAR

5 questions à Stéphanie Mahévas : Enjeux et méthode autour de la modélisation des socio-écosystèmes côtiers

BRIDGES AVATAR vise à développer des avatars numériques de chaque site côtier étudié dans le Programme. Ces modèles doivent permettre de démêler les causes et les effets du comportement humain et de la dynamique environnementale, de promouvoir le dialogue entre les parties prenantes et d’identifier des interventions de gestion. Entretien avec Stéphanie Mahévas pour mieux comprendre ces outils.

Quelles sont les finalités des avatars côtiers ?

Stéphanie Mahévas: Les différentes parties prenantes locales vont imaginer et co-construire des scénarios de gestion spatialisée pour leur site. Les avatars côtiers permettront de tester virtuellement ces scénarios, en prenant en compte les impacts des changements globaux présents et futurs. Les résultats doivent être utiles aux acteurs locaux pour anticiper ces changements, alimenter les discussions et finalement prendre des décisions éclairées.

Qu’est-il possible de faire avec un de ces avatars ?

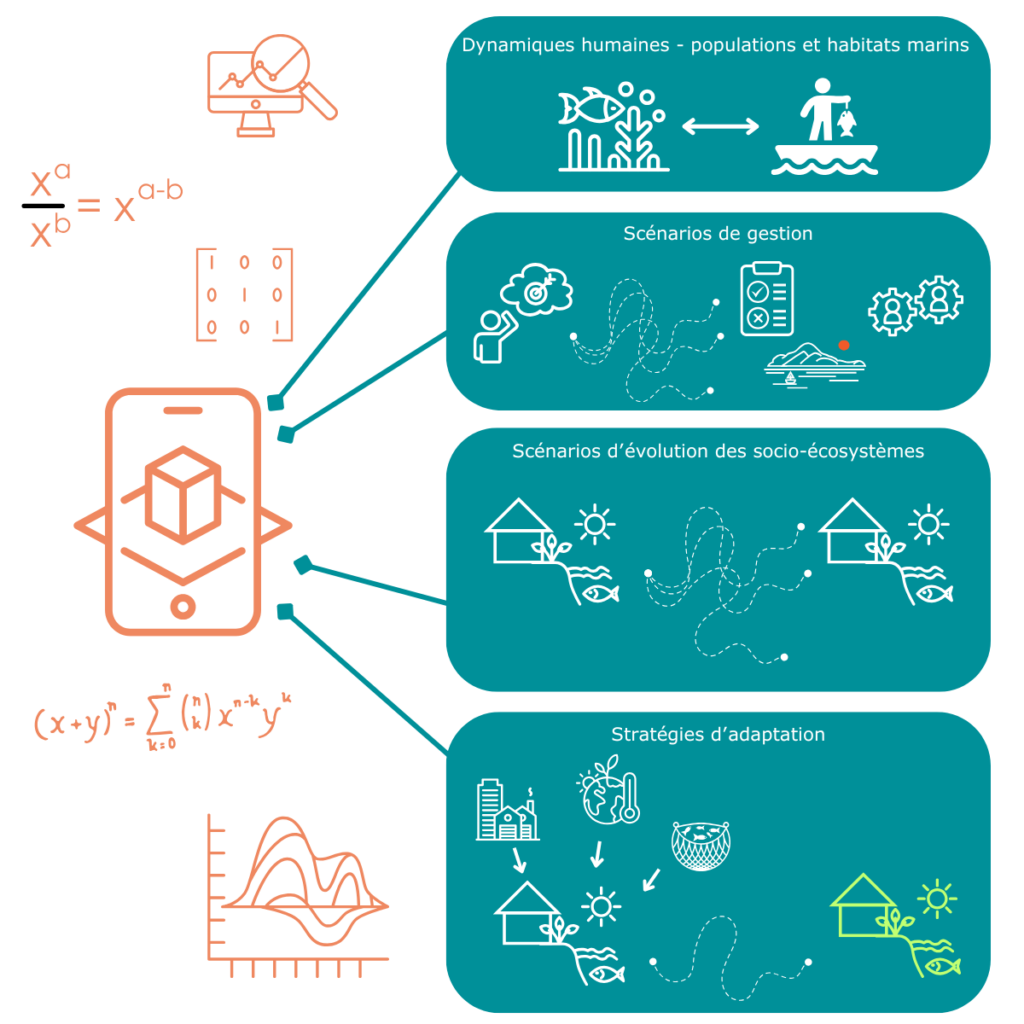

S.M. : Chaque modèle doit permettre de :

- Comprendre le fonctionnement du socio-écosystème et plus particulièrement les interactions entre les dynamiques humaines, les dynamiques des populations marines et de leurs habitats marins dans un environnement changeant à différentes échelles spatiales et temporelles,

- Évaluer différents scénarios de gestion,

- Simuler des scénarios d’évolution des socio-écosystèmes,

- Identifier des stratégies de transformation et d’adaptation aux changements climatiques et socio-économiques.

Il doit être évolutif et flexible pour être mis à jour avec de nouvelles informations et de nouveaux scénarios dès que de besoin.

Quelles sont les étapes pour construire ces avatars ?

S.M. : Il y a trois grandes étapes, qui se dérouleront sur les six premières années de BRIDGES :

- Méta-analyse des modèles existants : Cette première phase consiste à étudier les modèles existants afin d’identifier leurs forces, faiblesses et portée. En parallèle, il est nécessaire d’intégrer les connaissances et de préciser les objectifs de modélisation avec les parties prenantes, via des entretiens et des ateliers. On définit ainsi clairement la portée et le contexte de modélisation. Cette étape permet de déterminer dans une démarche objective et transparente les types de modèles les plus adaptés à chaque site d’étude de BRIDGES.

- Formulation et codage du modèle : Il s’agit de concevoir la structure des modèles (quels compartiments du socio-écosystème, quel fonctionnement entre les éléments du système), de les programmer et de les paramétrer en s’appuyant sur des composants de modèles préexistants, des observations, des analyses de données, des hypothèses… La complexité des modèles est ajustée en fonction des objectifs d’analyse, des données disponibles et des contraintes techniques.

- Vérification et validation : C’est une phase essentielle pour tester le comportement des modèles, évaluer ses forces et ses faiblesses pour atteindre les objectifs fixés, et quantifier les incertitudes. Elle consiste à faire tourner les modèles (simulations) et confronter les sorties aux connaissances et observations faites sur chaque site étudié. Des réunions et ateliers avec les parties prenantes permettent d’affiner les modèles afin d’assurer leur pertinence et leur fiabilité.

Quels sont les enjeux autour du choix du modèle ?

S.M. : Le choix d’un modèle en gestion des pêches est complexe. Il faut équilibrer la complexité (détail vs difficulté d’implémentation et d’utilisation) avec les coûts (construction, maintenance, incertitude, opérationnalisation). Les besoins en données varient selon le modèle et sont déterminants pour paramétrer le modèle et choisir le niveau de complexité. La prise en compte de l’incertitude est un autre élément clé. Elle est cruciale en gestion et augmente avec la complexité dans l’exploitation des modèles.

Pour obtenir des résultats pertinents, il faut que l’objectif du modèle guide sa conception. Une analyse inconvénients-avantages est essentielle pour choisir le bon modèle. Le modèle doit être adapté à l’objectif et bénéficier de l’adhésion des acteurs.

Comment ce travail s’articule-t-il avec les autres projets de BRIDGES ?

Le développement des avatars des socio-écosystèmes côtiers est étroitement lié aux autres projets ciblés de BRIDGES:

- BRIDGES CO-CONSTRUCTION apporte une dimension participative essentielle à la conceptualisation et à l’adaptation des modèles. En impliquant activement les parties prenantes locales à travers des ateliers et discussions, cette approche garantit que les avatars répondent aux besoins des communautés concernées.

- BRIDGES OBSERVATION fournit les données nécessaires à la paramétrisation, la calibration et la validation des modèles. L’exploration des qualités des modèles et l’analyse des incertitudes en sortie des modèles serviront aussi à identifier les nouvelles observations de demain pour améliorer les modèles, mieux décrire les socio-écosystèmes et anticiper leur évolution dans un environnement changeant.

- BRIDGES RESILIENCE intervient dans la validation et l’optimisation des modèles. Il permet d’évaluer la robustesse des scénarios et d’orienter les recommandations vers des solutions de gestion durable.

Ces collaborations assurent que les avatars côtiers ne sont pas de simples outils théoriques, mais bien des supports concrets d’aide à la décision, au service de la résilience des socio-écosystèmes côtiers.

Portrait

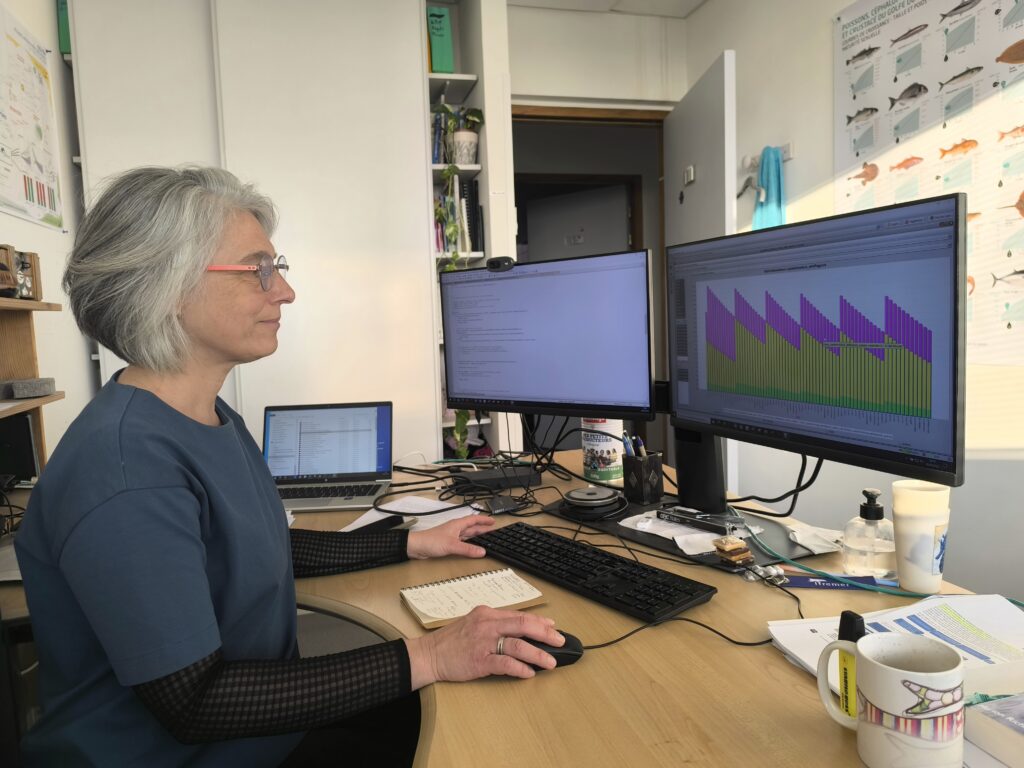

Stéphanie Mahévas a rejoint BRIDGES en tant que co-porteuse de BRIDGES AVATAR fin 2024. Chercheuse Ifremer au sein de l’UMR MARBEC, elle est spécialiste en modélisation mathématique des socio-écosystèmes “pêcheries”. Elle travaille sur les méthodes de paramétrisation et de simulation des modèles complexes (e.g. analyse de sensibilité et d’incertitude). Elle exploite ces modèles complexes pour comprendre l’évolution des socio-écosystèmes et évaluer des scénarios de gestion spatialisée des pêches. Elle a co-conçu ISIS-Fish une plateforme de modélisation des dynamiques spatiales et saisonnières des populations marines et des flottilles de pêche utilisée dans de nombreux socio-écosystèmes côtiers.

Dans BRIDGES, elle co-pilote également avec Stéphanie D’Agata le développement des avatars numériques des socio-écosystèmes marins côtiers et l’évaluation des scénarios de gestion spatialisée.

Aller plus loin

Isis Fish, simulateur de dynamique de pêcherie

Interview Stéphanie Mahévas : Peut-on mettre les poissons en équation?

Plus d'actualités Actualités