Évaluation et réflexion sur « l’impact carbone » du lancement scientifique de BRIDGES

Le lancement scientifique du programme de recherche BRIDGES s’est tenu en septembre 2024 sur l’île de La Réunion, réunissant une centaine de participant·es sur place. Dès la phase de préparation, la question de « l’empreinte carbone » de cette réunion a été soulevée.

Dans cette perspective, le projet ciblé BRIDGES-IMPACT, chargé de suivre l’impact environnemental du programme dans son ensemble, a décidé d’évaluer les émissions de gaz à effet de serre (GES) associées à l’organisation de cet événement à La Réunion, en comparaison avec une alternative hexagonale, telle que Paris.

L’objectif est double : alimenter la réflexion autour de la stratégie de réduction de « l’empreinte carbone » des futurs rassemblements, et, plus largement, de l’ensemble du programme.

Comment mesurer le « bilan carbone » d’un événement ?

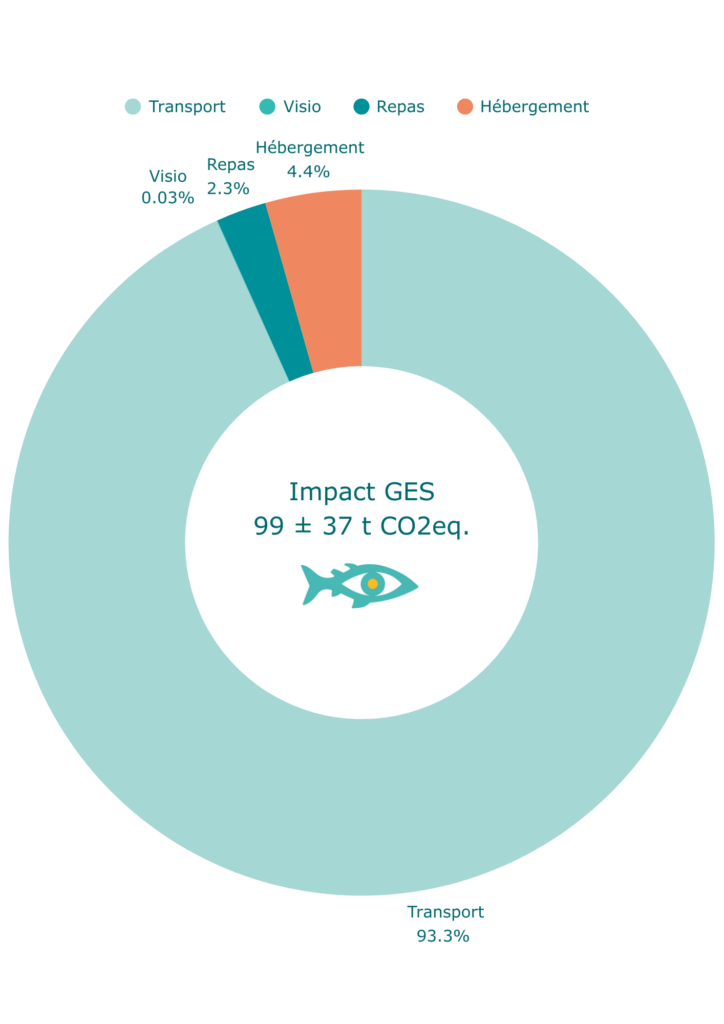

Le bilan de gaz à effet de serre (BGES) de la réunion de lancement a été évalué en se basant sur quatre postes principaux d’émission : le transport, l’hébergement, la restauration et la visioconférence.

Ces estimations ont concerné les 111 personnes présentes physiquement et les 60 participant·es à distance.

Les émissions liées au transport ont été évaluées à l’aide de la méthode du collectif Labos 1point5, en considérant que tou·tes les participant·es venu·es de l’extérieur de La Réunion ont pris l’avion. Les trajets des personnes résidant à La Réunion ont été exclus du calcul, assimilés à des trajets domicile-travail habituels.

Résultats :

- Le transport représente 93 tCO2e (±37 %).

- L’hébergement, estimé à 20 kgCO2e par nuit selon le Cornell Hotel Sustainability Benchmarking Index 2024, a généré 4,4 tCO2e (±50 %, sur une base de 5 nuits pour les non-résident·es de l’île).

- La restauration, incluant les repas avec viande et poisson et les pauses, ajoutent 2,3 tCO2e (±50 %), toujours selon la méthodologie Labos 1point5.

- La visioconférence enfin, utilisée par une soixantaine de participant·es à distance pour environ 35 heures de réunion, représente 25 kgCO2e (±30 %), d’après l’outil Greenspector.

Les émissions liées à d’autres éléments organisationnels (« goodies », impressions, fournitures, etc.) n’ont pas été comptabilisées, considérées comme négligeables dans le total.

Résultats & discussion

Le bilan de gaz à effet de serre global de l’événement s’élève ainsi à 99 ± 37 tCO2e, dont la très grande majorité est imputable aux déplacements aériens (voir Fig. 1).Cela correspond à environ 0,579 ± 0,216 tCO2e par participant·e[1].

[1] À titre d’illustration, cela correspond à un peu plus de 5 % de « l’empreinte carbone » annuelle moyenne d’un·e français·e (environ 10 tCO2e).

Figure 1 : Bilan carbone du lancement scientifique de BRIDGES en septembre 2024 à La Réunion.

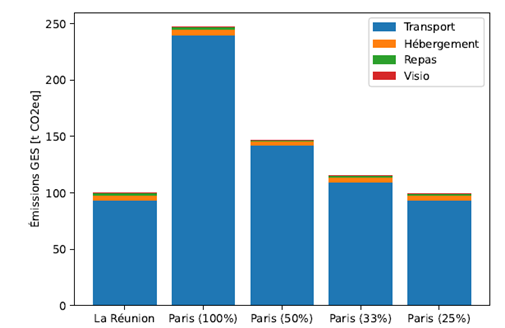

Ce constat soulève une question légitime : organiser l’événement en Hexagone (à Paris, par exemple) aurait-il permis de réduire son « empreinte carbone » ? Pour y répondre, une simulation a été réalisée, en supposant que la même liste de participant·es s’était rendue à Paris.

Résultat : l’organisation de la réunion à Paris aurait émis en tout 240 tCO2e (±37 %, voir Fig. 2), malgré l’usage du train pour les trajets depuis Montpellier, Marseille, Grenoble, Nantes, Strasbourg, Brest et Sète.

Les émissions liées à l’hébergement et à la restauration restant similaires, ce scénario aboutit à un impact 2,5 fois supérieur à celui observé à La Réunion. Ce différentiel s’explique par la forte participation locale : environ 60 % des personnes présentes étaient basé·es à La Réunion.

Trois scénarios alternatifs ont été envisagés :

- si 50 % des participant·es réunionnais·es avaient fait le voyage, le bilan aurait atteint 147 tCO2e,

- avec 33 %, il serait descendu à 115 tCO2e,

- et avec seulement 25 %, on aurait retrouvé un niveau équivalent à celui observé à La Réunion, environ 99 tCO2e.

Or, ce dernier scénario est jugé peu probable, au vu des enjeux scientifiques et institutionnels liés à la tenue de l’événement. Ces simulations ne comptabilisent pas des potentiels déplacements additionnels de personnes situées en Hexagone qui ont suivi le lancement en visioconférence et qui, dans le cas d’un événement se tenant à Paris, auraient assisté en présentiel, alourdissant d’autant plus le bilan d’une réunion de lancement à Paris.

Figure 2 : Simulations du BGES du lancement scientifique de BRIDGES s’il avait eu lieu à Paris, avec un nombre de participants en présentiel variable

En conclusion, l’organisation de l’événement à Paris aurait été équivalent en terme « d’impact carbone » seulement si 25 % des participant·es de La Réunion avaient fait le déplacement, scénario jugé peu probable du fait de la nature de l’événement.

Recommandations pour réduire « l’impact carbone »

À la lumière de ces résultats et compte tenu de la nécessité urgente d’atténuer le réchauffement climatique, BRIDGES peut tirer quelques enseignements et se nourrir de pistes concrètes pour l’organisation de ses prochains événements :

- Choisir le lieu des réunions en fonction de la provenance géographique majoritaire des participant·es, afin de limiter les déplacements aériens, qui constituent la principale source d’émission.

- La visioconférence, peu émettrice (jusqu’à 7000 fois moins qu’un vol, selon Skiles et al., 2022), peut être favorisée dans les cas où cela ne nuit pas au bon fonctionnement de l’événement. Des « hubs » locaux peuvent être organisés pour réduire les trajets longue distance.

- Combiner les déplacements longue distance avec d’autres activités pour limiter les voyages rapprochés dans le temps ou le nombre total de voyage sur la durée du projet.

- Privilégier des repas végétariens ou végans, jusqu’à cinq fois moins émetteurs que les repas carnés.

Sachant que chaque tonne de CO2 contribue à augmenter l’acidification de l’océan qui affecte ensuite toute la biodiversité marine, dont 3 milliards de personnes dépendent pour vivre, comment mener des programmes de recherche à l’échelle planétaire aussi importants tout en minimisant notre contribution au problème ? Pour cela, nous aurons besoin d’innover et d’inventer de nouvelles pratiques, plus soutenables, tout en préservant les interactions sociales primordiales entre les partenaires.

Pour aller plus loin

Gratiot et al., 2023, PLOS Sustainability and Transformation

Mariette et al., 2022, Environmental Research: Infrastructure and Sustainability

Étudier la terre sans la détruire davantage

Skiles et al., 2022, Nature Sustainability

Auteurs : Alexandre Santerne, Nicolas Champollion, Matthieu Le Duff & Nicolas Gratiot

Contacts:

nicolas.champollion@univ-grenoble-alpes.fr

Plus d'actualités Actualités