Entretiens BRIDGES #1 – Karine Pothin

Renforcer la coopération régionale pour mieux protéger les aires marines de l’océan Indien

BRIDGES vous propose une série d’entretiens avec des personnalités scientifiques clés. A travers ces vidéos, ces-derniers s’expriment sur des sujets clés pour le Programme et dressent des constats sur les actions à mener pour l’océan partagé que l’on souhaite.

Entretien avec Karine Pothin, directrice de l’Agence Régionale de la Biodiversité de La Réunion et ancienne présidente du Réseau Professionnel des Aires Marines Protégées de l’Ouest de l’Océan Indien

Dans cette interview, Karine Pothin revient sur les défis et les opportunités liés à la gestion des aires marines protégées dans la région du sud-ouest de l’océan Indien. Elle souligne l’importance de la coopération régionale au sein du réseau WIOMPAN (Western Indian Ocean Marine Protected Areas Professional Network), où chaque pays dispose de référents nationaux chargés de faire remonter les besoins et les difficultés des équipes de terrain. Ces retours sont ensuite discutés collectivement lors de rencontres régionales, permettant de construire des réponses communes aux enjeux partagés.

Parmi les enjeux prioritaires, la gestion durable des pêcheries figure en tête. Karine Pothin met en avant l’exemple des LMMAs à Madagascar – des aires marines gérées localement par les communautés – qui ont su, de manière autonome, mettre en place des dispositifs de gestion des ressources. Ces expérience démontrent la richesse des bonnes pratiques à valoriser à l’échelle régionale.

Un autre levier clé est le lien entre recherche scientifique et gestion : la collecte de données sur les ressources halieutiques et les pratiques de pêche est indispensable pour orienter les décisions. Sans cette base de connaissances, la gestion devient hasardeuse et peu efficace.

Karine Pothin insiste aussi sur le rôle de la jeunesse dans la préservation des écosystèmes marins. Elle appelle à développer des formations supérieures accessibles dans la région, au-delà du niveau licence, afin que les jeunes puissent s’engager pleinement dans les métiers liés à l’environnement sans devoir quitter leur territoire.

Enfin, elle plaide pour une science ouverte et accessible, qui s’appuie sur les savoirs empiriques des acteurs de terrain et qui sache se rendre compréhensible au grand public. Pour elle, vulgariser les résultats scientifiques est essentiel pour sensibiliser et mobiliser les communautés locales autour de la préservation du patrimoine marin.

Le WIOMPAN

Le WIOMPAN (Western Indian Ocean Marine Protected Areas Professional Network) est un réseau réunissant les acteurs des aires marines protégées (AMP) de dix pays de l’océan Indien occidental : Comores, Kenya, Madagascar, Maurice, Mozambique, France (Réunion, Mayotte, TAAF), Seychelles, Somalie, Afrique du Sud et Tanzanie.

Créé pour répondre aux défis communs rencontrés par les gestionnaires, gardes, membres des communautés et autres acteurs des AMP, souvent isolés dans leur pratique quotidienne, le WIOMPAN facilite les échanges de connaissances, d’expériences et de solutions concrètes à travers un appui entre pairs :

- Formations ciblées (gestion adaptative, évaluation de l’efficacité, etc.)

- Mentorats, échanges professionnels et certifications des compétences via le programme WIO-COMPAS

- Ateliers collaboratifs et accès aux ressources scientifiques via le WIOMSA pour renforcer les savoir-faire.

Sa théorie du changement repose sur l’idée que des professionnels bien formés, connectés et motivés permettent une gestion plus efficace des AMPs.

Le WIOMPAN est structuré autour d’un comité exécutif (présidente, coordination, secrétariat WIOMSA) et de référents nationaux qui se réunissent chaque année pour renforcer les dynamiques locales, y compris celles des aires marines gérées par les communautés (LMMAs).

Les LMMAs dans l’ouest de l’océan Indien

Les Locally Managed Marine Areas (LMMAs) désignent des zones côtières dont la gestion est assurée principalement au niveau local, par les communautés riveraines, les groupes fonciers, des ONG partenaires ou des représentants des autorités locales présents sur place. Contrairement aux aires marines protégées (AMP) dont l’objectif est la conservation de la biodiversité, les LMMAs visent avant tout une utilisation durable des ressources, à travers une diversité de mesures : par exemple, fermetures temporaires ou permanentes, ou restrictions par engins ou par espèces. Une combinaison de mesures peut exister au sein d’une même LMMA.

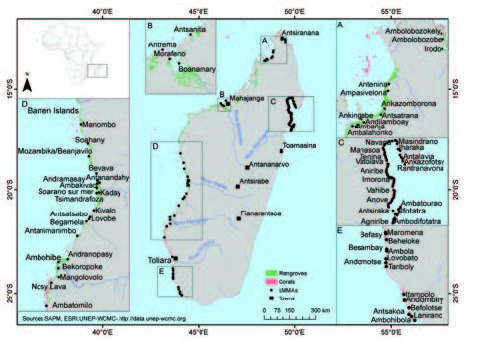

Dans l’océan Indien occidental (WIO), les LMMAs représentent 3,6 % du plateau continental régional (soit 11 329 km²). Leur importance est particulièrement marquée à Madagascar et en Tanzanie continentale, où elles couvrent respectivement 2,6 et 3,5 fois plus de surface que les AMP.

L’exemple de Velondriake, dans le sud-ouest de Madagascar, illustre le potentiel de ces dispositifs. Créée en 2006, cette LMMA regroupe 25 villages Vezo autour de la cogestion de près de 1 000 km²de récifs, lagons, mangroves et herbiers. Elle repose sur un dina (code communautaire traditionnel) reconnu par la loi malgache, permettant d’interdire certaines pratiques de pêche destructrices, de gérer les zones fermées, et de faire appliquer les règles localement. Aujourd’hui, Velondriake est reconnue juridiquement comme aire protégée de catégorie V (UICN), et a inspiré la création de nombreuses LMMAs le long des côtes malgaches.

Il y a actuellement plus de 200 LMMAs à Madagascar, dont la plupart sont réunies dans le réseau MIHARI.

Ni le réseau MIHARI, ni le concept de LMMA ne font l’objet de définitions juridiques spécifiques à ce jour à Madagascar. Afin d’obtenir une reconnaissance juridique, une LMMA utilise l’un des trois cadres juridiques existants en matière de gestion marine :

- LMMA de type AMP : l’association communautaire cogère la zone avec une agence de gestion des AMP.

- LMMA de type transfert de gestion ou TGRN : la communauté gère directement la zone, à l’aide d’un contrat de transfert.

- LMMA de type convention locale ou Dina : la communauté utilise une convention locale pour la gestion de la zone et ne dispose d’aucun autre outil juridique. (UNEP – Nairobi Convention and WIOMSA. 2021)

Figure : Madagascar Locally Managed Marine Areas (UNEP-Nairobi Convention and WIOMSA. 2021)

Plus d'actualités Actualités